La fantascienza climatica ci salverà?

La cli-fi è un vero e proprio sottogenere, che da decenni propone visioni del cambiamento climatico per superare quella che Amitav Gosh chiama grande cecità.

È stato pubblicato il nuovo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), il più importante centro di ricerca sui cambiamenti climatici: le prospettive indicate dallo studio, come si può immaginare, non sono le più rosee. Se entro il 2030 i centri politici e industriali non riusciranno a contenere l’aumento delle temperature entro l’1,5 gradi Celsius le ricadute sulla globali qualità della vita, e sulla sopravvivenza di chi abita nei dintorni dell’equatore, saranno disastrose.

E gli scrittori... che fanno? Se ti piace leggere è probabile che negli ultimi anni ti sia interrogato sull’aderenza delle tue letture rispetto al mondo che ti circonda, appunto sempre più complesso, sempre più caldo, o freddo, sempre più strano. Questo perché, come vedremo, gran parte della narrativa contemporanea negli ultimi anni non si è interessata ai cambiamenti climatici che già sconvolgono la vita di donne e uomini lontani dai nostri confini. Ora che lo scenario inizia lentamente a evolvere va ricordato come la fantascienza, un genere letterario spesso snobbato, sia impegnata da decenni a comporre visioni in merito.

La fantascienza ha anticipato la letteratura più alta perché da sempre coinvolta nell’epica della scarsità, nella costruzione di habitat, nella descrizione del difforme e alieno. Firme che negli ultimi decenni hanno iniziato la loro pratica nell’ambito Sci-Fi sono oggi indicate come autorità indiscusse a tutto campo: si pensi alla fama tardiva di Margaret Atwood, dovuta a una serie tv (The Handmaid’s Tale) tratta da uno dei suoi venti-trenta libri. Di questi poi, la trilogia di MaddAddam è un caposaldo di quello che ormai è un sottogenere a tutti gli effetti, la climate fiction, o Cli-Fi [klai-fai], la fantascienza che racconta l’impatto dell’emergenza climatica sulla Terra del ventunesimo secolo.

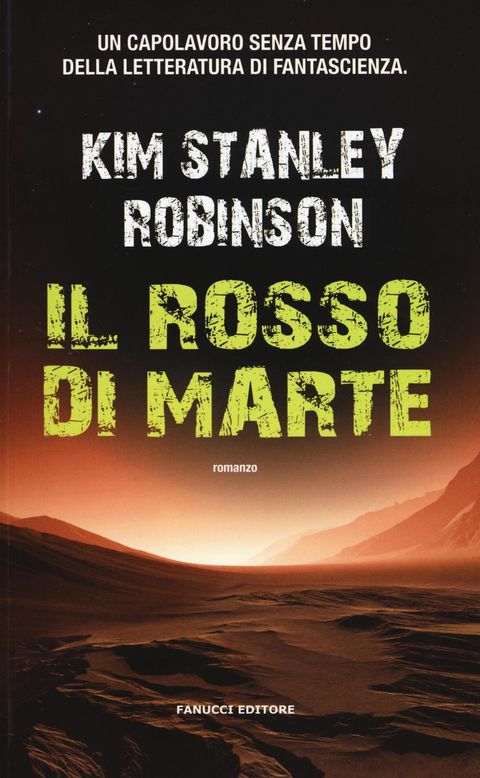

Kim Stanley Robinson è la stella polare della Cli-Fi canonica: un autore che in Italia, nonostante molti romanzi e premi, non ha ancora incontrato un riconoscimento proporzionato alla sua influenza. Nel 2016 Fanucci ha iniziato la pubblicazione della sua trilogia di Marte, già considerata un Classico, un'epica degli anni Novanta che racconta la terraformazione del pianeta rosso, cioè la trasformazione antropica del paesaggio marziano in un ecosistema adatto alla presenza umana. La frontiera è utopia, sogno di salvezza, ma i sogni di uno si sa, sono gli incubi dell’altro.

La terraformazione infatti è un obiettivo che i primi coloni non possono perseguire salvandosi da criticità e contraddizioni: ognuno di loro, per quanto guidato dallo stesso miraggio, agirà secondo le sue coordinate ideologiche, siano queste socialiste, militariste o liberiste. Una gestazione sofferta ma l’unica possibile per una nuova società lontana da quel pianeta blu corrotto – ed è questo uno dei temi ricorrenti di Robinson – da un sistema economico malato. Robinson incarna il dovere di inventare nuove forme di racconto capaci di proporre alternative radicali, di ricreare il significato di “soggetto collettivo”. L’unico soggetto che, dopotutto, può far fronte all’emergenza climatica: divisi ci sciogliamo nell’ansia.

La fantascienza si aggancia a quest’ansia abbandonandosi a proiezioni speculative, tuffi nei più diversi baratri; come nota Kunkel sul New Yorkersono rari i romanzi capaci di affrontare l’emergenza con gli strumenti del presente, di ricostruire la nostra condizione psichica, per lo più impotente. Un libro che riesce a fotografare lo sfasamento tra l’oggettività dei cambiamenti climatici e la nostra soggettività, intermittente e rivolta al breve termine, è senza dubbio Nel mondo a venire di Ben Lerner, un capolavoro che riesce ad articolare i paradossi di un’emergenza già in atto senza allestire nessuna scenografia fantasy:

Un altro storico uragano non era riuscito ad arrivare, come se vivessimo fuori dalla storia o stessimo scivolando fuori dal tempo. Sennonché in realtà era arrivato, solo non da noi. Nella parte più bassa di Manhattan la metropolitana e i tunnel stradali si erano riempiti d’acqua. […] Si avvicinarono due uomini, almeno uno dei quali ubriaco, che ci chiesero dei soldi. In assenza dei lampioni e dell’ordine costituito ci fu un lungo momento in cui non riuscii a capire se stavano chiedendo l’elemosina o minacciando uno scippo.

È la catastrofe ad anticipare la solitudine, o il contrario? Un tentativo di risposta si nasconde nei pellegrinaggi di Sebald, gemme come Gli anelli di Saturno (Adelphi, 2010) che oscillano tra fiction e saggistica, ricognizioni di periferie in cui la Natura, qualsiasi cosa intendiamo, si fa scenario, protagonista, antagonista. In Sebald la consapevolezza ecologica nasce dall’idea del tempo profondo, cioè il tessuto della vita sul pianeta:

Perfino il tempo invecchia. Piramidi, archi di trionfo e obelischi sono colonne di ghiaccio che fonde. […] Il seme di papavero germoglia ovunque, e se, un giorno d’estate, inaspettata come la neve ci coglie la disgrazia, allora non desideriamo altro che essere dimenticati.

Dimenticati o no, tocca prepararsi a tempi in cui l’improbabile si proporrà come norma, dove la ricorrenza di vampe alluvioni e tornado andrà a rimodulare la nostra idea di ordinario. In Letteratura e ecologia (Carocci, 2017), Niccolò Scaffai confronta le osservazioni di Franco Moretti (critico letterario e docente a Stanford) e Amitav Ghosh (autore de La grande cecitàper Neri Pozza, 2017) arrivando a una sintesi chiara: la nostra idea di romanzo poggia su meccanismi già in uso nell’Ottocento, apparecchiati “per mantenere sotto controllo la narratività della vita”, per darle un ordine, relegando “l’inaudito verso lo sfondo”. Ma le catastrofi ambientali sono inaudite, cancellano qualsiasi distanza prospettica tra noi e lo sfondo, tra l’umano e il non umano.

Urge un buon senso catastrofista che secondo Ghosh ci ha sempre accompagnato nei millenni, fino a quando “l’istintiva consapevolezza dell’imprevedibilità del pianeta” è stata gradualmente soppiantata dal soluzionismo, dalla fede nella tecnica. Da queste premesse si spiega il fascino di una corrente letteraria sviluppatasi di recente negli USA, il new weird (il “nuovo strano”), un contenitore che prende le forme del soprannaturale, dell’inquietante, contaminando la trama e il lettore. Il suo punto di riferimento è Jeff VanderMeer, curatore di Weird Fiction Review e autore di quella Trilogia dell'Area X (Einaudi, 2015) da cui Alex Garland ha tratto Annihilation, uscito quest’anno su Netflix.

La fantascienza hard di Kim Stanley Robinson è il perfetto opposto del new weird, un’idea di letteratura che si regge spiegando se stessa, di continuo. Il new weird invece non spiega, non ne ha bisogno, corrompe, confonde… è un esercizio di ibridazione, di superamento tra umano e non umano, in debito con le filosofie di Timothy Morton e Donna Haraway. A proposito di Haraway, il suo Chthulucene è in uscita per i tipi di NERO (la difficile traduzione è opera di Claudia Durastanti). Si tratta di una raccolta di saggi dove una delle menti più eccentriche e visionarie degli ultimi tempi ibrida fantascienza biologia e femminismo, compostaggio genetica e poesia, esercitando attraverso il linguaggio una nuova consapevolezza: tra muffe mammiferi e pollini non siamo mai stati, e non saremo mai, al centro del mondo. Materiale da incubo per scienziati come il Michael Beard raccontato da McEwan in Solar (Einaudi, 2010). Invitato a una residenza di artisti nell’Artico, il vecchio premio Nobel non si capacita di come sia finito

in una stanza a bere con tante persone conquistate dalla stessa stravagante ipotesi, e cioè che sarebbe stata l’arte nelle sue forme più nobili, dalla poesia alla scultura alla danza, dalla musica assoluta all’arte concettuale, a sollevare la questione del cambiamento climatico, […] a indurre il pubblico a riflettere e reagire in prima persona o a esigere altrettanto dagli altri.

Un dubbio di quelli ostinati: sarà sufficiente raccontarci delle storie per sopravvivere? Studi antropologici volti a decifrare l’adattabilità dell’uomo in ambienti ostili individuano nello storytelling una tecnologia fondamentale. Per millenni raccontare storie si è rivelata la migliore strategia per tramandare il cosiddetto sapere condiviso, ovvero le istruzioni per l’uso della vita – come vivere in armonia, più a lungo, mescolati al non umano. La cultura rimane la nostra unica macchina del tempo, soprattutto in tempi in cui proliferano storie che non raccontano niente.

No comments:

Post a Comment